– PREVIEW –

Suivre Jésus, c’est accepter la souffrance et la croix

P. Thomas Rosica

Tuesday, August 26, 2014

Jérémie 20,7-9

Romains 12,1-2

Matthieu 16,21-27

L’Évangile d’aujourd’hui, Matthieu 1, 21-27, nous présente la première annonce de la passion de Jésus. La scène suit le récit rapporté en Marc 8,31-33 et vient corriger une conception de la mission messianique qui ne serait que glorieuse et triomphale. Le récit que donne Matthieu de la première annonce de la passion aborde les souffrances du Fils de l’Homme. Dans le texte grec du Nouveau Testament, la formulation de Matthieu est presque identique au fragment pré-paulinien du kérygme qu’on trouve en 1 Co 15,4 et au texte d’Osée 6,2, dans lequel plusieurs voient la référence vétérotestamentaire à la confession de la résurrection de Jésus le troisième jour.

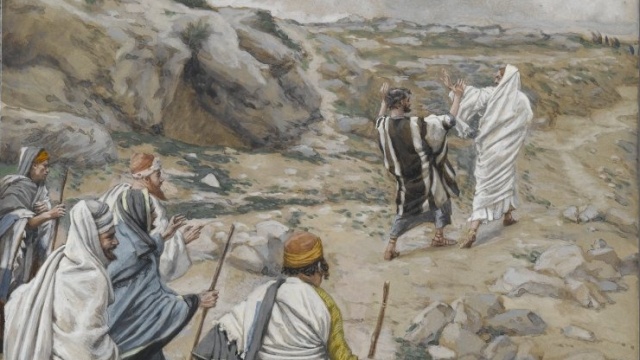

En ajoutant les mots « à partir de ce moment » (16,21), Matthieu souligne que la révélation faite par Jésus de la souffrance et de la mort qui l’attendent ouvre une nouvelle étape de l’évangile. Tout de suite après la confession de Pierre à Césarée de Philippe, Jésus « commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter » (16,21). On nous dit qu’en réponse à la déclaration de Jésus, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t’en garde, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas. » « Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » (v. 22-23).

Le refus de Pierre

Le refus qu’oppose Pierre à la souffrance et à la mort annoncées (v. 22-23) est interprété comme une tentative satanique pour détourner Jésus de la mission que Dieu lui a confiée, et les paroles adressées au disciple rappellent la réponse de Jésus au diable dans le récit des tentations (Mt 4,10: « Retire-toi, Satan! »). L’objectif satanique est souligné par les mots que Matthieu ajoute à sa source marcienne : « tu es un obstacle sur ma route ». Le vrai disciple doit être prêt à suivre Jésus et même à donner sa vie pour lui; cela lui sera rendu au jugement dernier (v. 24-28)

Qu’est-ce qui se cache derrière le refus de Pierre d’accepter la souffrance et la mort de Jésus? Pierre exprime le désarroi et la consternation des autres apôtres à qui Jésus vient d’annoncer sa souffrance et sa mort imminentes. « Non, Seigneur, c’est pas possible! C’est pas juste! » Pareille réaction reflète l’incapacité de Pierre et la nôtre à comprendre le mystère de Dieu à l’œuvre en Jésus et dans nos vies. Pierre et les autres sont placés devant la dure réalité des desseins de Dieu, qui sont complètement inacceptables du point de vue de la logique humaine. Subir de grandes souffrances de la part des autorités religieuses, être chargé de la croix, être exécuté – est-ce que tout cela fait partie du contrat, du projet Jésus? N’y a-t-il pas d’incitatifs ou d’avantages sociaux? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux biffer du contrat la croix et la souffrance? Est-ce vraiment nécessaire? Quand il raconte des choses pareilles, n’est-il pas en proie à une forme quelconque de dépression?

De « rocher » à « scandale »

La semaine dernière encore, à Césarée de Philippe, Pierre était qualifié de « rocher ». Il se fait maintenant traiter de « scandalon », de pierre d’achoppement! Jésus rappelle à Pierre qu’il ne comprend rien de la réalité et du mystère du dessein de Dieu sur lui et sur nous!

Jésus dit à ses disciples que s’ils veulent marcher à sa suite, ils doivent se renier, prendre leur croix et le suivre. Qu’est-ce qu’on veut dire quand on parle de « se renier »? Renier quelqu’un (v. 24), c’est le désavouer et se renier soi-même, c’est cesser de faire de soi-même le centre de son existence. Songez un peu à Pierre qui en viendra un jour à renier son ami et Seigneur : « Je ne le connais pas! ». Même chose pour nous. Me renier, c’est ne plus me connaître; je ne tiens plus compte de ma propre vie. Je ne suis plus le centre de mon univers. Mais l’action ne s’arrête pas là : toute la force de cette injonction repose en fait sur l’invitation que lance Jésus : « Suis-moi. » Tout ce qui précède et tout ce qui suit, ce ne sont que les conditions indispensables pour aimer Jésus et rester avec lui, et pour continuer de rester avec lui.

Suivre Jésus

L’enseignement que donne Jésus au petit groupe des Douze peut se résumer comme suit : « quiconque a accepté l’appel personnel à me suivre doit m’accepter comme je suis. » Suivre Jésus, c’est accepter la souffrance et la croix! Le signe du Messie va devenir celui de ses disciples! Ils doivent se mettre derrière lui et le suivre dans sa montée vers Jérusalem.

Ce qui donne tout son sens à la croix, c’est de la porter derrière Jésus, non pas dans un itinéraire de solitude angoissée, d’errance ou de rébellion désespérée, mais bien plutôt dans un cheminement soutenu et alimenté par la présence du Seigneur. Jésus nous demande d’avoir le courage de choisir une vie semblable à la sienne. Ceux et celles qui veulent suivre Jésus ne peuvent éviter la souffrance. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres – aujourd’hui, nous sommes invités à conformer nos voies à celles de Dieu.

Discerner la volonté de Dieu

Puisque le Christ marque la fin de la loi mosaïque comme premier point de repère pour le peuple de Dieu, l’apôtre Paul explique dans sa lettre aux Romains (12, 1-2) comment peuvent fonctionner les chrétiens, à la lumière du don de la justification par la foi, dans leurs relations entre eux et avec l’État. La loi mosaïque contenait des dispositions détaillées sur les sacrifices et d’autres observances cultuelles. L’évangile, par contre, invite les croyants à présenter leur propre vie en sacrifice vivant (12,1). Au lieu d’être contraints par des maximes légales précises, les chrétiens sont libérés : ils doivent faire preuve de bon jugement quand se présentent les multiples décisions de toutes sortes qu’impose la vie quotidienne. Paul invite les chrétiens à « se transformer en renouvelant leur façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (v. 2).

Saisir le mystère du Christ

Dans son homélie à la messe de clôture de la Journée mondiale de la Jeunesse, à l’aéroport militaire des Cuatro Vientos près de Madrid, en Espagne, le dimanche 21 août 2011, le pape Benoît a parlé de notre foi en Jésus Christ.

« La foi va au-delà des simples données empiriques ou historiques ; elle est la capacité de saisir le mystère de la personne du Christ dans sa profondeur. Mais, la foi n’est pas le fruit de l’effort de l’homme, de sa raison, mais elle est un don de Dieu : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Elle a son origine dans l’initiative de Dieu, qui nous dévoile son intimité et nous invite à participer à sa vie divine même. La foi ne fournit pas seulement des informations sur l’identité du Christ, mais elle suppose une relation personnelle avec Lui, l’adhésion de toute la personne, avec son intelligence, sa volonté et ses sentiments, à la manifestation que Dieu fait de lui-même. Ainsi, la demande de Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? », pousse en fin de compte les disciples à prendre une décision personnelle par rapport à Lui. La foi et la suite (sequela) du Christ sont étroitement liées. Et, comme elle suppose suivre le Maître, la foi doit se consolider et croître, devenir profonde et mûre, à mesure qu’elle s’intensifie et que se fortifie la relation avec Jésus, l’intimité avec Lui. Même Pierre et les autres apôtres ont eu à avancer sur cette voie, jusqu’à ce que leur rencontre avec le Seigneur ressuscité leur ouvre les yeux sur une foi plénière.« Chers jeunes, aujourd’hui, le Christ vous pose également la même demande qu’il a faite aux apôtres : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Répondez-lui avec générosité et courage comme il convient à un cœur jeune tel que le vôtre. Dites-lui : Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu as donné ta vie pour moi. Je veux te suivre avec fidélité et me laisser guider par ta parole. Tu me connais et tu m’aimes. J’ai confiance en toi et je remets ma vie entre tes mains. Je veux que tu sois la force qui me soutienne, la joie qui ne me quitte jamais. »

La mission fondamentale de l’Église

Continuons de lire les Lineamenta (document préparatoire) du prochain Synode des évêques sur la Nouvelle Évangélisation (qui aura lieu en octobre 2012). Les deux paragraphes que voici sont tirés de la section 10, intitulée « Première évangélisation, sollicitude pastorale, nouvelle évangélisation » ; ils prolongent naturellement notre réflexion sur l’Évangile d’aujourd’hui.

« La nouvelle évangélisation est le nom qui est donné à cette nouvelle attention de l'Église à sa mission fondamentale, à son identité et à sa raison d'être. Aussi est-elle une réalité qui ne touche pas seulement des régions bien définies ; elle est le chemin qui permet d'expliquer et de traduire dans la pratique l'héritage apostolique dans notre temps, et pour notre temps. Avec le programme de la nouvelle évangélisation, l'Église veut introduire son thème le plus originel et spécifique dans le monde contemporain et dans la discussion actuelle: l'annonce du Royaume de Dieu, qui a commencé en Jésus-Christ. Aucune situation ecclésiale ne peut se sentir exclue d'un tel programme: les Églises chrétiennes d'ancienne fondation, avec le problème de l'abandon pratique de la foi chez nombre de personnes; et les Églises nouvelles, aux prises avec des itinéraires d'inculturation qui exigent d'être vérifiés en permanence pour parvenir non seulement à introduire l'Évangile – qui purifie et élève ces cultures – mais surtout à les ouvrir à sa nouveauté. De façon plus générale, toutes les communautés chrétiennes, engagées dans la pratique d'une pastorale qui semble toujours plus difficile à gérer et court le risque de devenir une routine peu capable de communiquer les raisons pour lesquelles elle est née.« Nouvelle évangélisation signifie alors mission ; elle demande d'être capable de repartir, de dépasser les frontières, d'élargir les horizons. La nouvelle évangélisation est le contraire de se suffire à soi-même et du repli sur soi, de la mentalité du statu quo et d'une conception pastorale selon laquelle il suffit de faire comme on a toujours fait. Aujourd'hui, le « business as usual » ne suffit plus. Comme certaines Églises locales se sont engagées à l'affirmer, il est temps que l'Église appelle ses communautés chrétiennes à une conversion pastorale au sens missionnaire de leur action et de leurs structures. »

Questions pour la réflexion cette semaine

1) Quels sont les principaux obstacles à surmonter et les efforts les plus difficiles à faire pour poser la question de Dieu dans le monde d’aujourd’hui? Le fait de poser cette question donne-t-il des fruits?

2) Ai-je déjà « fait des reproches » au Seigneur pour un résultat ou pour une situation auxquels je ne m’attendais pas ? Au bout du compte, qu’ai-je appris de cette expérience ? M’a-t-elle fait grandir?

3) Est-ce que mes attentes face à l’identité de Jésus et à ce qu’il veut de moi m’amènent à me refermer et à résister à tout ce qui déborde de leurs limites ? Comment est-ce que je me fais une idée du Christ et de sa volonté ? Sur quoi se fonde mon idée : sur les vérités transmises par l’Église catholique ou sur autre chose?

4) M’arrive-t-il de faire des sacrifices pour ma foi, pour ma famille, pour les autres? Est-ce que je les fais à contrecœur ou dans une attitude de joie?

Catégories:

À lire aussi

<<