– PREVIEW –

La Résurrection chez Luc, symphonie en quatre mouvements

P. Thomas Rosica

Monday, April 16, 2012

Troisième dimanche de Pâques

Actes 3,13-15.17-19; 1 Jean 2,1-5a; Luc 24,35-48

Je considère souvent que le chapitre 24 de l’Évangile de Luc est une symphonie de la résurrection en quatre puissants mouvements a) le premier mouvement est le récit des femmes au tombeau, qui finit avec la visite de Pierre au tombeau pour vérifier leurs dires (versets 1-12); b) le deuxième raconte la grande histoire des deux disciples sur la route d’Emmaüs, culminant avec l’annonce de l’apparition du Seigneur à Pierre (versets 13-35); c) le troisième mouvement est l’apparition du Seigneur à ses disciples au repas, se terminant avec l’envoi en mission (versets 36-49) et d) le quatrième mouvement décrit l’ascension de Jésus au ciel (versets 50-52).

Le plus connu de ces récits est l’épisode d’Emmaüs qui commence au verset 13. Il est différent des autres apparitions parce que le Seigneur disparaît au moment de la reconnaissance. Le récit d’Emmaüs (24,13-35) sert de pont entre le tombeau vide (24,1-12) et l’apparition de Jésus à ses disciples (24,36 et suiv.) qui suit immédiatement le repas avec les disciples d’Emmaüs, leur reconnaissance de Jésus et leur retour en hâte à Jérusalem.

Cléophas et son compagnon s’éloignent de la ville où sont survenus les événements décisifs en direction d’un petit village sans importance. Ils n’ont pas cru au message de la résurrection, à cause du scandale de la croix. Bouleversés et découragés, ils sont incapables de noter un signe de libération dans cette mort, dans le tombeau vide, ou dans le message des apparitions de Jésus aux autres. À leurs yeux, soit la mission de Jésus a totalement échoué, soit ils se sont fait illusion en espérant autant de Jésus.

En marchant avec Jésus sur la route d’Emmaüs, ils sentent leur cœur s’enflammer progressivement tandis que leur esprit découvre la vérité au sujet du Messie souffrant. Au repas à Emmaüs, ils éprouvent la puissance de la résurrection dans leur cœur. La solution au problème de ces deux disciples ne se trouvait pas dans une réponse parfaitement logique.

Emmaüs au Synode

Le récit évangélique le plus souvent cité au Synode sur la Parole de Dieu, en octobre 2008, fut incontestablement celui des disciples sur le chemin d’Emmaüs (Luc 24,13-35). Évoquée par des cardinaux, des évêques, des experts et des invités spéciaux, dans plusieurs des communications en provenance de tous les coins de la terre, l’histoire d’Emmaüs s’est avérée une fois encore un grand modèle, un paradigme, pour la catéchèse, l’enseignement, l’étude de la Bible et par-dessus tout pour la vie chrétienne.

Le cheminement de l’histoire d’Emmaüs (et, pourrait-on dire, celui de tout le Synode sur la Parole de Dieu) ne concerne pas tant la distance entre Jérusalem et Emmaüs que le cheminement douloureux et progressif des paroles qui doivent descendre de la tête au cœur; l’accueil de la foi et le retour à une relation ouverte avec l’étranger qui est nul autre que le Seigneur Jésus.

Manger et boire avec Jésus

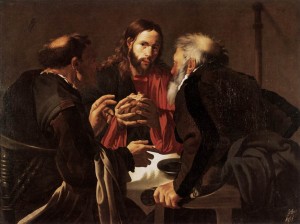

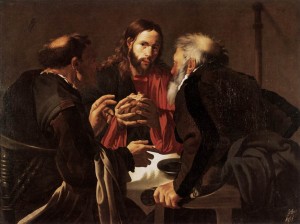

L’Évangile du troisième dimanche de Pâques (Année B) est la suite du récit d’Emmaüs : comment Dieu amène les personnes à vivre une expérience communautaire et à partager un repas. Il y a plusieurs aspects à ce récit : l’apparition de Jésus au milieu des disciples surpris et effrayés (versets 36-43), ses paroles au sujet de l’accomplissement des Écritures et l’envoi des disciples (versets 44-48). Plusieurs éléments, présents dans l’histoire d’Emmaüs sont plus qu’explicites. Les récits de Luc représentent aussi le Seigneur ressuscité comme celui qui est accueilli et nourri par ses disciples. C’est seulement après avoir invité l’Étranger à rester avec eux que les disciples peuvent le reconnaître. Ils n’arrivent pas à le reconnaître pleinement sur la route, mais ils le reconnaissent à la fraction du pain.

Partager un repas est un acte qui révèle la profondeur humaine. La scène touchante dans laquelle Jésus prend le pain et le poisson et le mange avec ses disciples insiste sur le fait que les fantômes ne mangent pas et confirme aux disciples que le Ressuscité est présent au milieu d’eux. Aucune affirmation théologique ou dogmatique n’arrivera à les en convaincre. C’est bien l’humanité indéniable de Jésus à table avec eux qui les persuadera finalement qu’il est vivant.

Malgré le témoignage des femmes et des deux voyageurs, les disciples ne pourront croire tant que Jésus ne leur sera pas apparu. Seul Jésus peut valider l’expérience et son sens. Jésus leur prouve que leur expérience n’est pas un canular. Comme lors de l’apparition à Thomas dans l’Évangile de Jean, Jésus montre ses blessures et met ses disciples au défi de le toucher. L’expérience du Seigneur ressuscité était tactile. Jésus est bien réel, ce n’est pas un fantôme. Au contraire de Jean 20, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds (pas ses mains et son côté). Luc suppose que Jésus a bien eu les pieds cloués.

Le cœur réel du récit n’est toutefois pas le repas mais la qualité de l’apparition ou de la vision. Jésus s’est montré vivant et compact. Le sacré et le divin peuvent se trouver dans le tangible. La sainteté n’est pas seulement une question d’extase spirituelle qui nous fait toucher le transcendant en laissant le monde derrière nous. Dieu rejoint son peuple à travers sa création et non pas malgré elle. Cette prise de conscience a amené l’Église à se comprendre comme le Corps du Christ et elle est à la base du culte sacramentel. Le croyant rencontre le Christ ressuscité à travers ses sens. Les disciples ont vu, touché et entendu le Ressuscité. Aujourd’hui nous voyons, nous entendons et nous touchons le Christ à travers les sacrements, dans le témoignage et le service des autres.

L’Eucharistie est un résumé de la vie de Jésus, un appel à donner sa vie pour les autres. La fraction du pain est aussi un signe très puissant d’unité. Quand nous rompons le pain, nous partageons le Corps du Christ. « Parce qu’il n’y a qu’un seul pain, dit Paul... nous sommes tous un seul corps; car tous nous participons à cet unique pain » (1 Corinthiens 10,16-17).

Ce n’est pas seulement le partage de la coupe et du pain rompu qui établit une union avec le Christ : une plus grande union est établie à travers le partage de la même miche : l’union entre tous les membres de la communauté célébrante. L’unité exprimée ici n’est pas seulement une question de convivialité humaine; c’est un cadeau lié à la fraction du pain, le partage du corps du Christ. L’Eucharistie fait que les membres du corps célèbrent leur unicité, unicité vécue à un triple niveau : dans le Christ, en chaque personne, dans le service du monde.

La rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ

Permettez-moi de partager une dernière idée au sujet du fait de manger et de boire avec Jésus. Au cours du Synode sur la Parole de Dieu, une des interventions les plus mémorables a été faite par le père Pascual Chávez Villanueva, sdb, président de l’union des supérieurs généraux et recteur de la Société salésienne de Saint-Jean Bosco, dont le charisme est de travailler avec les jeunes. Le père Pascual a proposé l’histoire d’Emmaüs comme modèle pour rendre la Parole de Dieu plus accessible aux jeunes. Il a attiré notre attention sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui ont bien peu en commun avec les deux disciples d’Emmaüs, si ce n’est la frustration de leurs rêves, la fatigue de la foi et le désenchantement du compagnonnage.

« Les jeunes ont besoin d’une Église qui les rejoigne là où ils sont. En arrivant à Emmaüs, les disciples n’ont pas reconnu la personne de Jésus. Ce que Jésus fut incapable de faire en les accompagnant, en leur parlant, en interprétant la Parole de Dieu, Il l’accomplit d’un geste, l’Eucharistie. une éducation de la foi qui oublie ou reporte la rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ n’est pas une façon assurée ou efficace de le trouver. »

Ces dernières paroles sont restées gravées en moi. Comment enseignons-nous aux jeunes l’importance des sacrements dans leur vie? Comment permettons-nous aux jeunes de faire la rencontre du Christ? Savons-nous ouvrir la porte et favoriser ces rencontres, en commençant par la table du simple partage, de la camaraderie avec les jeunes?

Bien souvent, c’est dans les moments ordinaires de partage autour de la table que nous prenons conscience de notre humanité, que nous comprenons que nous sommes faits pour aimer et être aimés, pour avoir à cœur les tribulations, les espoirs et l’avenir des autres. La table du partage révèle vraiment la profondeur de l’humanité et la grandeur de la compassion. Elle est un tremplin vers une foi adulte, à la rencontre vivante avec le Seigneur ressuscité qui souhaite partager sa vie avec nous chaque jour. Reste avec nous, Seigneur!

Partager un repas est un acte qui révèle la profondeur humaine. La scène touchante dans laquelle Jésus prend le pain et le poisson et le mange avec ses disciples insiste sur le fait que les fantômes ne mangent pas et confirme aux disciples que le Ressuscité est présent au milieu d’eux. Aucune affirmation théologique ou dogmatique n’arrivera à les en convaincre. C’est bien l’humanité indéniable de Jésus à table avec eux qui les persuadera finalement qu’il est vivant.

Malgré le témoignage des femmes et des deux voyageurs, les disciples ne pourront croire tant que Jésus ne leur sera pas apparu. Seul Jésus peut valider l’expérience et son sens. Jésus leur prouve que leur expérience n’est pas un canular. Comme lors de l’apparition à Thomas dans l’Évangile de Jean, Jésus montre ses blessures et met ses disciples au défi de le toucher. L’expérience du Seigneur ressuscité était tactile. Jésus est bien réel, ce n’est pas un fantôme. Au contraire de Jean 20, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds (pas ses mains et son côté). Luc suppose que Jésus a bien eu les pieds cloués.

Le cœur réel du récit n’est toutefois pas le repas mais la qualité de l’apparition ou de la vision. Jésus s’est montré vivant et compact. Le sacré et le divin peuvent se trouver dans le tangible. La sainteté n’est pas seulement une question d’extase spirituelle qui nous fait toucher le transcendant en laissant le monde derrière nous. Dieu rejoint son peuple à travers sa création et non pas malgré elle. Cette prise de conscience a amené l’Église à se comprendre comme le Corps du Christ et elle est à la base du culte sacramentel. Le croyant rencontre le Christ ressuscité à travers ses sens. Les disciples ont vu, touché et entendu le Ressuscité. Aujourd’hui nous voyons, nous entendons et nous touchons le Christ à travers les sacrements, dans le témoignage et le service des autres.

L’Eucharistie est un résumé de la vie de Jésus, un appel à donner sa vie pour les autres. La fraction du pain est aussi un signe très puissant d’unité. Quand nous rompons le pain, nous partageons le Corps du Christ. « Parce qu’il n’y a qu’un seul pain, dit Paul... nous sommes tous un seul corps; car tous nous participons à cet unique pain » (1 Corinthiens 10,16-17).

Ce n’est pas seulement le partage de la coupe et du pain rompu qui établit une union avec le Christ : une plus grande union est établie à travers le partage de la même miche : l’union entre tous les membres de la communauté célébrante. L’unité exprimée ici n’est pas seulement une question de convivialité humaine; c’est un cadeau lié à la fraction du pain, le partage du corps du Christ. L’Eucharistie fait que les membres du corps célèbrent leur unicité, unicité vécue à un triple niveau : dans le Christ, en chaque personne, dans le service du monde.

La rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ

Permettez-moi de partager une dernière idée au sujet du fait de manger et de boire avec Jésus. Au cours du Synode sur la Parole de Dieu, une des interventions les plus mémorables a été faite par le père Pascual Chávez Villanueva, sdb, président de l’union des supérieurs généraux et recteur de la Société salésienne de Saint-Jean Bosco, dont le charisme est de travailler avec les jeunes. Le père Pascual a proposé l’histoire d’Emmaüs comme modèle pour rendre la Parole de Dieu plus accessible aux jeunes. Il a attiré notre attention sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui ont bien peu en commun avec les deux disciples d’Emmaüs, si ce n’est la frustration de leurs rêves, la fatigue de la foi et le désenchantement du compagnonnage.

« Les jeunes ont besoin d’une Église qui les rejoigne là où ils sont. En arrivant à Emmaüs, les disciples n’ont pas reconnu la personne de Jésus. Ce que Jésus fut incapable de faire en les accompagnant, en leur parlant, en interprétant la Parole de Dieu, Il l’accomplit d’un geste, l’Eucharistie. une éducation de la foi qui oublie ou reporte la rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ n’est pas une façon assurée ou efficace de le trouver. »

Ces dernières paroles sont restées gravées en moi. Comment enseignons-nous aux jeunes l’importance des sacrements dans leur vie? Comment permettons-nous aux jeunes de faire la rencontre du Christ? Savons-nous ouvrir la porte et favoriser ces rencontres, en commençant par la table du simple partage, de la camaraderie avec les jeunes?

Bien souvent, c’est dans les moments ordinaires de partage autour de la table que nous prenons conscience de notre humanité, que nous comprenons que nous sommes faits pour aimer et être aimés, pour avoir à cœur les tribulations, les espoirs et l’avenir des autres. La table du partage révèle vraiment la profondeur de l’humanité et la grandeur de la compassion. Elle est un tremplin vers une foi adulte, à la rencontre vivante avec le Seigneur ressuscité qui souhaite partager sa vie avec nous chaque jour. Reste avec nous, Seigneur!

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Partager un repas est un acte qui révèle la profondeur humaine. La scène touchante dans laquelle Jésus prend le pain et le poisson et le mange avec ses disciples insiste sur le fait que les fantômes ne mangent pas et confirme aux disciples que le Ressuscité est présent au milieu d’eux. Aucune affirmation théologique ou dogmatique n’arrivera à les en convaincre. C’est bien l’humanité indéniable de Jésus à table avec eux qui les persuadera finalement qu’il est vivant.

Malgré le témoignage des femmes et des deux voyageurs, les disciples ne pourront croire tant que Jésus ne leur sera pas apparu. Seul Jésus peut valider l’expérience et son sens. Jésus leur prouve que leur expérience n’est pas un canular. Comme lors de l’apparition à Thomas dans l’Évangile de Jean, Jésus montre ses blessures et met ses disciples au défi de le toucher. L’expérience du Seigneur ressuscité était tactile. Jésus est bien réel, ce n’est pas un fantôme. Au contraire de Jean 20, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds (pas ses mains et son côté). Luc suppose que Jésus a bien eu les pieds cloués.

Le cœur réel du récit n’est toutefois pas le repas mais la qualité de l’apparition ou de la vision. Jésus s’est montré vivant et compact. Le sacré et le divin peuvent se trouver dans le tangible. La sainteté n’est pas seulement une question d’extase spirituelle qui nous fait toucher le transcendant en laissant le monde derrière nous. Dieu rejoint son peuple à travers sa création et non pas malgré elle. Cette prise de conscience a amené l’Église à se comprendre comme le Corps du Christ et elle est à la base du culte sacramentel. Le croyant rencontre le Christ ressuscité à travers ses sens. Les disciples ont vu, touché et entendu le Ressuscité. Aujourd’hui nous voyons, nous entendons et nous touchons le Christ à travers les sacrements, dans le témoignage et le service des autres.

L’Eucharistie est un résumé de la vie de Jésus, un appel à donner sa vie pour les autres. La fraction du pain est aussi un signe très puissant d’unité. Quand nous rompons le pain, nous partageons le Corps du Christ. « Parce qu’il n’y a qu’un seul pain, dit Paul... nous sommes tous un seul corps; car tous nous participons à cet unique pain » (1 Corinthiens 10,16-17).

Ce n’est pas seulement le partage de la coupe et du pain rompu qui établit une union avec le Christ : une plus grande union est établie à travers le partage de la même miche : l’union entre tous les membres de la communauté célébrante. L’unité exprimée ici n’est pas seulement une question de convivialité humaine; c’est un cadeau lié à la fraction du pain, le partage du corps du Christ. L’Eucharistie fait que les membres du corps célèbrent leur unicité, unicité vécue à un triple niveau : dans le Christ, en chaque personne, dans le service du monde.

La rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ

Permettez-moi de partager une dernière idée au sujet du fait de manger et de boire avec Jésus. Au cours du Synode sur la Parole de Dieu, une des interventions les plus mémorables a été faite par le père Pascual Chávez Villanueva, sdb, président de l’union des supérieurs généraux et recteur de la Société salésienne de Saint-Jean Bosco, dont le charisme est de travailler avec les jeunes. Le père Pascual a proposé l’histoire d’Emmaüs comme modèle pour rendre la Parole de Dieu plus accessible aux jeunes. Il a attiré notre attention sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui ont bien peu en commun avec les deux disciples d’Emmaüs, si ce n’est la frustration de leurs rêves, la fatigue de la foi et le désenchantement du compagnonnage.

« Les jeunes ont besoin d’une Église qui les rejoigne là où ils sont. En arrivant à Emmaüs, les disciples n’ont pas reconnu la personne de Jésus. Ce que Jésus fut incapable de faire en les accompagnant, en leur parlant, en interprétant la Parole de Dieu, Il l’accomplit d’un geste, l’Eucharistie. une éducation de la foi qui oublie ou reporte la rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ n’est pas une façon assurée ou efficace de le trouver. »

Ces dernières paroles sont restées gravées en moi. Comment enseignons-nous aux jeunes l’importance des sacrements dans leur vie? Comment permettons-nous aux jeunes de faire la rencontre du Christ? Savons-nous ouvrir la porte et favoriser ces rencontres, en commençant par la table du simple partage, de la camaraderie avec les jeunes?

Bien souvent, c’est dans les moments ordinaires de partage autour de la table que nous prenons conscience de notre humanité, que nous comprenons que nous sommes faits pour aimer et être aimés, pour avoir à cœur les tribulations, les espoirs et l’avenir des autres. La table du partage révèle vraiment la profondeur de l’humanité et la grandeur de la compassion. Elle est un tremplin vers une foi adulte, à la rencontre vivante avec le Seigneur ressuscité qui souhaite partager sa vie avec nous chaque jour. Reste avec nous, Seigneur!

Partager un repas est un acte qui révèle la profondeur humaine. La scène touchante dans laquelle Jésus prend le pain et le poisson et le mange avec ses disciples insiste sur le fait que les fantômes ne mangent pas et confirme aux disciples que le Ressuscité est présent au milieu d’eux. Aucune affirmation théologique ou dogmatique n’arrivera à les en convaincre. C’est bien l’humanité indéniable de Jésus à table avec eux qui les persuadera finalement qu’il est vivant.

Malgré le témoignage des femmes et des deux voyageurs, les disciples ne pourront croire tant que Jésus ne leur sera pas apparu. Seul Jésus peut valider l’expérience et son sens. Jésus leur prouve que leur expérience n’est pas un canular. Comme lors de l’apparition à Thomas dans l’Évangile de Jean, Jésus montre ses blessures et met ses disciples au défi de le toucher. L’expérience du Seigneur ressuscité était tactile. Jésus est bien réel, ce n’est pas un fantôme. Au contraire de Jean 20, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds (pas ses mains et son côté). Luc suppose que Jésus a bien eu les pieds cloués.

Le cœur réel du récit n’est toutefois pas le repas mais la qualité de l’apparition ou de la vision. Jésus s’est montré vivant et compact. Le sacré et le divin peuvent se trouver dans le tangible. La sainteté n’est pas seulement une question d’extase spirituelle qui nous fait toucher le transcendant en laissant le monde derrière nous. Dieu rejoint son peuple à travers sa création et non pas malgré elle. Cette prise de conscience a amené l’Église à se comprendre comme le Corps du Christ et elle est à la base du culte sacramentel. Le croyant rencontre le Christ ressuscité à travers ses sens. Les disciples ont vu, touché et entendu le Ressuscité. Aujourd’hui nous voyons, nous entendons et nous touchons le Christ à travers les sacrements, dans le témoignage et le service des autres.

L’Eucharistie est un résumé de la vie de Jésus, un appel à donner sa vie pour les autres. La fraction du pain est aussi un signe très puissant d’unité. Quand nous rompons le pain, nous partageons le Corps du Christ. « Parce qu’il n’y a qu’un seul pain, dit Paul... nous sommes tous un seul corps; car tous nous participons à cet unique pain » (1 Corinthiens 10,16-17).

Ce n’est pas seulement le partage de la coupe et du pain rompu qui établit une union avec le Christ : une plus grande union est établie à travers le partage de la même miche : l’union entre tous les membres de la communauté célébrante. L’unité exprimée ici n’est pas seulement une question de convivialité humaine; c’est un cadeau lié à la fraction du pain, le partage du corps du Christ. L’Eucharistie fait que les membres du corps célèbrent leur unicité, unicité vécue à un triple niveau : dans le Christ, en chaque personne, dans le service du monde.

La rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ

Permettez-moi de partager une dernière idée au sujet du fait de manger et de boire avec Jésus. Au cours du Synode sur la Parole de Dieu, une des interventions les plus mémorables a été faite par le père Pascual Chávez Villanueva, sdb, président de l’union des supérieurs généraux et recteur de la Société salésienne de Saint-Jean Bosco, dont le charisme est de travailler avec les jeunes. Le père Pascual a proposé l’histoire d’Emmaüs comme modèle pour rendre la Parole de Dieu plus accessible aux jeunes. Il a attiré notre attention sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui ont bien peu en commun avec les deux disciples d’Emmaüs, si ce n’est la frustration de leurs rêves, la fatigue de la foi et le désenchantement du compagnonnage.

« Les jeunes ont besoin d’une Église qui les rejoigne là où ils sont. En arrivant à Emmaüs, les disciples n’ont pas reconnu la personne de Jésus. Ce que Jésus fut incapable de faire en les accompagnant, en leur parlant, en interprétant la Parole de Dieu, Il l’accomplit d’un geste, l’Eucharistie. une éducation de la foi qui oublie ou reporte la rencontre sacramentelle des jeunes avec le Christ n’est pas une façon assurée ou efficace de le trouver. »

Ces dernières paroles sont restées gravées en moi. Comment enseignons-nous aux jeunes l’importance des sacrements dans leur vie? Comment permettons-nous aux jeunes de faire la rencontre du Christ? Savons-nous ouvrir la porte et favoriser ces rencontres, en commençant par la table du simple partage, de la camaraderie avec les jeunes?

Bien souvent, c’est dans les moments ordinaires de partage autour de la table que nous prenons conscience de notre humanité, que nous comprenons que nous sommes faits pour aimer et être aimés, pour avoir à cœur les tribulations, les espoirs et l’avenir des autres. La table du partage révèle vraiment la profondeur de l’humanité et la grandeur de la compassion. Elle est un tremplin vers une foi adulte, à la rencontre vivante avec le Seigneur ressuscité qui souhaite partager sa vie avec nous chaque jour. Reste avec nous, Seigneur!

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.À lire aussi

<<