– PREVIEW –

Nicodème et l’« âme de la théologie »

P. Thomas Rosica

Monday, March 12, 2012

Quatrième Dimanche de Carême

Quatrième Dimanche de Carême

2 Chroniques 36,14-16.19-23; Éphésiens 2,4-10; Jean 3,14-21

Pour le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes : 1 Samuel 16,1.6-7.10-13a; Éphésiens 5,8-14; Jean 9,1-41 ou 9,1.6-9.13-17.34-38

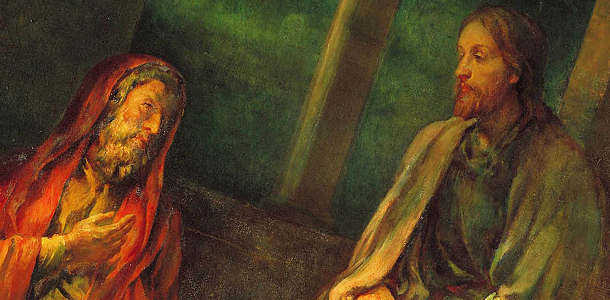

L’Évangile du quatrième dimanche de Carême (Année B) présente une conversation nocturne entre deux éminents professeurs de religion : un « Maître en Israël » renommé du nom de Nicodème et Jésus, que ce Nicodème appelle « Maître qui vient de la part de Dieu. »

Nicodème est venu trouver Jésus durant la nuit. Son rôle éminent et sa position au sein de l’institution nationale du Sanhédrin font de lui le gardien de la grande tradition. Pour beaucoup, il est l’expert sur le sujet de Dieu!

Il est important de bien voir le contexte de notre passage d’Évangile. La conversation entre Jésus et Nicodème est l’un des dialogues les plus importants du Nouveau Testament et cette visite secrète à Jésus de nuit suggère l’opacité de l’incroyance. La visite et la conversation sont enveloppées d’ambiguïté et le penchant de saint Jean pour les contrastes forts comme l’obscurité et la lumière ne manque pas de jouer dans ce récit hautement symbolique.

Jésus parle à Nicodème du besoin de vivre la présence de Dieu et de s’offrir à lui. Connaître Dieu, c’est beaucoup plus que rassembler de l’information et des données théologiques à son sujet. En parlant de renaître d’en haut, Jésus ne veut pas dire que nous devons rentrer dans le ventre de notre mère; il fait référence à une renaissance que seul l’Esprit de Dieu rend possible.

Élevé pour nous guérir

Dans le texte de l’Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème et à tous ceux qui entendront ce récit, que le Fils de l’Homme doit être élevé pour que les gens puissent le contempler et trouver la paix et la guérison. Durant le séjour d’Israël au désert, le peuple fut affligé par une invasion de serpents. Moïse éleva alors un serpent sur un bâton et tous ceux qui le contemplaient recouvraient la santé. Tous deux, le serpent de bronze et Jésus crucifié, symbolisent le péché humain. Quand Jésus est « élevé », ce n’est pas seulement sa souffrance sur la croix qui est partagée. Le mot grec utilisé pour « élevé » a une double signification : une élévation physique du sol comme la crucifixion ou une élévation spirituelle qui est une exultation.

Quelle leçon Nicodème nous enseigne-t-il aujourd’hui? Il nous alerte sur ce qui arrive quand on adhère à un système et que l’on essaie de « maîtriser » la théologie, les Écritures, la tradition, la loi et les règlements. Il nous enseigne que les cours de religion et de théologie ne sont pas des substituts pour la foi et la conviction. Pour Nicodème, Dieu est plus que de l’information et des données. Dieu est avant tout, un ami, un amant, un Seigneur et Sauveur, qui patiemment nous attend le jour, et même la nuit.

Plutôt que d’approcher les Écritures comme quelque chose à maîtriser, nous devons permettre à la Parole de Dieu de diriger nos vies. Nous ne savons rien de plus au sujet de Nicodème, sinon que plusieurs mois plus tard, il arrivera à différer l’inévitable affrontement entre Jésus et le Sanhédrin. Plus tard encore, Nicodème aidera Joseph d’Arimathie à récupérer le corps brisé de Jésus au Golgotha.

Nicodème et le Synode

Dans le texte de l’Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème et à tous ceux qui entendront ce récit, que le Fils de l’Homme doit être élevé pour que les gens puissent le contempler et trouver la paix et la guérison. Durant le séjour d’Israël au désert, le peuple fut affligé par une invasion de serpents. Moïse éleva alors un serpent sur un bâton et tous ceux qui le contemplaient recouvraient la santé. Tous deux, le serpent de bronze et Jésus crucifié, symbolisent le péché humain. Quand Jésus est « élevé », ce n’est pas seulement sa souffrance sur la croix qui est partagée. Le mot grec utilisé pour « élevé » a une double signification : une élévation physique du sol comme la crucifixion ou une élévation spirituelle qui est une exultation.

Quelle leçon Nicodème nous enseigne-t-il aujourd’hui? Il nous alerte sur ce qui arrive quand on adhère à un système et que l’on essaie de « maîtriser » la théologie, les Écritures, la tradition, la loi et les règlements. Il nous enseigne que les cours de religion et de théologie ne sont pas des substituts pour la foi et la conviction. Pour Nicodème, Dieu est plus que de l’information et des données. Dieu est avant tout, un ami, un amant, un Seigneur et Sauveur, qui patiemment nous attend le jour, et même la nuit.

Plutôt que d’approcher les Écritures comme quelque chose à maîtriser, nous devons permettre à la Parole de Dieu de diriger nos vies. Nous ne savons rien de plus au sujet de Nicodème, sinon que plusieurs mois plus tard, il arrivera à différer l’inévitable affrontement entre Jésus et le Sanhédrin. Plus tard encore, Nicodème aidera Joseph d’Arimathie à récupérer le corps brisé de Jésus au Golgotha.

Nicodème et le Synode

Je ne peux m’empêcher de lire l’histoire de Nicodème à la lumière du Synode des évêques au Vatican sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église. J’ai eu le privilège de travailler comme attaché de presse pour les médias de langue anglaise qui couvraient le Synode d’octobre 2008 à Rome. Ce fut pour moi un peu comme une retraite intensive axée sur les Écritures et sur les documents du Concile Vatican II.

Au Synode, le Saint Père et les évêques du monde ont parlé de l’impasse actuelle des études scripturaires, causée souvent par l’atomisation et la dissection des Écritures et par un manque d’intégration des études bibliques à la foi, à la liturgie et à la vie spirituelle. Si les textes bibliques ne sont lus et enseignés qu’en fonction de leur exactitude historique et philologique, nous perdons l’occasion de lire la Bible comme un livre de foi, possession privilégiée d’une communauté vivante et priante. Nous courons le risque d’interpréter la Parole de Dieu de façon sélective et relativiste.

Durant mes dix-huit années d’enseignement à la faculté de théologie de l’université St. Michael de Toronto, de nombreux étudiants m’ont confié que leurs cours d’Écriture sainte étaient « sans âme », coupés de la réalité de l’Église et sans liens avec sa vie liturgique. Leurs commentaires simples, mais significatifs, mettaient le doigt sur un des thèmes importants évoqués durant le Synode des évêques sur la Parole de Dieu.

Le 14 octobre 2008, le pape Benoît XVI a partagé de profondes réflexions sur ce sujet. Dans un discours bref et clair à toute l’assemblée synodale, le Pape a abordé un thème des plus importants : quand l’exégèse biblique catholique s’isole de la communauté de foi vivante dans l’Église, l’exégèse se réduit à de l’historiographie sans plus. L’herméneutique de la foi disparait. En ramenant toutes choses à leurs seules origines humaines, nous pouvons tout expliquer simplement. Nous refusons ultimement Celui dont parlent les Écritures, Celui dont la présence se trouve entre les lignes.

Se référant à Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine, le pape a réaffirmé sans équivoque l’importance de la méthode historico-critique qui trouve ses racines en Jean 1,14 : le Verbe s’est fait chair. Rien qui puisse nous aider à comprendre le texte biblique ne saurait être exclu en autant que l’intention des différentes approches et leurs limites soient clairement observées.

Je ne peux m’empêcher de lire l’histoire de Nicodème à la lumière du Synode des évêques au Vatican sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église. J’ai eu le privilège de travailler comme attaché de presse pour les médias de langue anglaise qui couvraient le Synode d’octobre 2008 à Rome. Ce fut pour moi un peu comme une retraite intensive axée sur les Écritures et sur les documents du Concile Vatican II.

Au Synode, le Saint Père et les évêques du monde ont parlé de l’impasse actuelle des études scripturaires, causée souvent par l’atomisation et la dissection des Écritures et par un manque d’intégration des études bibliques à la foi, à la liturgie et à la vie spirituelle. Si les textes bibliques ne sont lus et enseignés qu’en fonction de leur exactitude historique et philologique, nous perdons l’occasion de lire la Bible comme un livre de foi, possession privilégiée d’une communauté vivante et priante. Nous courons le risque d’interpréter la Parole de Dieu de façon sélective et relativiste.

Durant mes dix-huit années d’enseignement à la faculté de théologie de l’université St. Michael de Toronto, de nombreux étudiants m’ont confié que leurs cours d’Écriture sainte étaient « sans âme », coupés de la réalité de l’Église et sans liens avec sa vie liturgique. Leurs commentaires simples, mais significatifs, mettaient le doigt sur un des thèmes importants évoqués durant le Synode des évêques sur la Parole de Dieu.

Le 14 octobre 2008, le pape Benoît XVI a partagé de profondes réflexions sur ce sujet. Dans un discours bref et clair à toute l’assemblée synodale, le Pape a abordé un thème des plus importants : quand l’exégèse biblique catholique s’isole de la communauté de foi vivante dans l’Église, l’exégèse se réduit à de l’historiographie sans plus. L’herméneutique de la foi disparait. En ramenant toutes choses à leurs seules origines humaines, nous pouvons tout expliquer simplement. Nous refusons ultimement Celui dont parlent les Écritures, Celui dont la présence se trouve entre les lignes.

Se référant à Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine, le pape a réaffirmé sans équivoque l’importance de la méthode historico-critique qui trouve ses racines en Jean 1,14 : le Verbe s’est fait chair. Rien qui puisse nous aider à comprendre le texte biblique ne saurait être exclu en autant que l’intention des différentes approches et leurs limites soient clairement observées.

Pendant toute l’intervention du Saint Père, j’avais en tête Nicodème et tant d’autres personnages que Jésus a guidés par-delà les théories, les systèmes et les structures vers une rencontre avec le Dieu vivant qui est la Parole parmi nous. Nicodème avait certainement une somme de savoir sans fin, et il avait développé un grand système religieux dans lequel Dieu était catégorisé et analysé. Jésus ne lui dit pas que cela soit mal ou même indésirable. Il lui dit simplement que ce n’est pas assez.

Depuis mes années d’études à l’Institut biblique pontifical de Rome, je porte sur moi une petite prière de saint Bonaventure. Les mots sont tirés de l’Itinerarium Mentis in Deum (L’itinéraire de l’âme vers Dieu); ils invitent les chrétiens à reconnaître l’insuffisance de « la lecture sans repentir, de la connaissance sans dévotion, de la recherche sans étincelle d’émerveillement, de la prudence sans capacité de sentir la joie, de l’action séparée de la religion, de l’apprentissage coupé de l’amour, de l’intelligence sans humilité, de l’étude non soutenue par la grâce divine, de la pensée sans la sagesse inspirée par Dieu ».

Ces paroles peuvent nous servir de critère et de guide quand nous étudions la théologie et la Parole de Dieu et que nous voulons laisser la Parole diriger nos vies. Puissent notre savoir, notre apprentissage, notre science et notre intelligence nous mener humblement, jour et nuit, à la rencontre de Jésus Christ, le but ultime de notre itinéraire.

Pendant toute l’intervention du Saint Père, j’avais en tête Nicodème et tant d’autres personnages que Jésus a guidés par-delà les théories, les systèmes et les structures vers une rencontre avec le Dieu vivant qui est la Parole parmi nous. Nicodème avait certainement une somme de savoir sans fin, et il avait développé un grand système religieux dans lequel Dieu était catégorisé et analysé. Jésus ne lui dit pas que cela soit mal ou même indésirable. Il lui dit simplement que ce n’est pas assez.

Depuis mes années d’études à l’Institut biblique pontifical de Rome, je porte sur moi une petite prière de saint Bonaventure. Les mots sont tirés de l’Itinerarium Mentis in Deum (L’itinéraire de l’âme vers Dieu); ils invitent les chrétiens à reconnaître l’insuffisance de « la lecture sans repentir, de la connaissance sans dévotion, de la recherche sans étincelle d’émerveillement, de la prudence sans capacité de sentir la joie, de l’action séparée de la religion, de l’apprentissage coupé de l’amour, de l’intelligence sans humilité, de l’étude non soutenue par la grâce divine, de la pensée sans la sagesse inspirée par Dieu ».

Ces paroles peuvent nous servir de critère et de guide quand nous étudions la théologie et la Parole de Dieu et que nous voulons laisser la Parole diriger nos vies. Puissent notre savoir, notre apprentissage, notre science et notre intelligence nous mener humblement, jour et nuit, à la rencontre de Jésus Christ, le but ultime de notre itinéraire.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Dans le texte de l’Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème et à tous ceux qui entendront ce récit, que le Fils de l’Homme doit être élevé pour que les gens puissent le contempler et trouver la paix et la guérison. Durant le séjour d’Israël au désert, le peuple fut affligé par une invasion de serpents. Moïse éleva alors un serpent sur un bâton et tous ceux qui le contemplaient recouvraient la santé. Tous deux, le serpent de bronze et Jésus crucifié, symbolisent le péché humain. Quand Jésus est « élevé », ce n’est pas seulement sa souffrance sur la croix qui est partagée. Le mot grec utilisé pour « élevé » a une double signification : une élévation physique du sol comme la crucifixion ou une élévation spirituelle qui est une exultation.

Quelle leçon Nicodème nous enseigne-t-il aujourd’hui? Il nous alerte sur ce qui arrive quand on adhère à un système et que l’on essaie de « maîtriser » la théologie, les Écritures, la tradition, la loi et les règlements. Il nous enseigne que les cours de religion et de théologie ne sont pas des substituts pour la foi et la conviction. Pour Nicodème, Dieu est plus que de l’information et des données. Dieu est avant tout, un ami, un amant, un Seigneur et Sauveur, qui patiemment nous attend le jour, et même la nuit.

Plutôt que d’approcher les Écritures comme quelque chose à maîtriser, nous devons permettre à la Parole de Dieu de diriger nos vies. Nous ne savons rien de plus au sujet de Nicodème, sinon que plusieurs mois plus tard, il arrivera à différer l’inévitable affrontement entre Jésus et le Sanhédrin. Plus tard encore, Nicodème aidera Joseph d’Arimathie à récupérer le corps brisé de Jésus au Golgotha.

Nicodème et le Synode

Dans le texte de l’Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème et à tous ceux qui entendront ce récit, que le Fils de l’Homme doit être élevé pour que les gens puissent le contempler et trouver la paix et la guérison. Durant le séjour d’Israël au désert, le peuple fut affligé par une invasion de serpents. Moïse éleva alors un serpent sur un bâton et tous ceux qui le contemplaient recouvraient la santé. Tous deux, le serpent de bronze et Jésus crucifié, symbolisent le péché humain. Quand Jésus est « élevé », ce n’est pas seulement sa souffrance sur la croix qui est partagée. Le mot grec utilisé pour « élevé » a une double signification : une élévation physique du sol comme la crucifixion ou une élévation spirituelle qui est une exultation.

Quelle leçon Nicodème nous enseigne-t-il aujourd’hui? Il nous alerte sur ce qui arrive quand on adhère à un système et que l’on essaie de « maîtriser » la théologie, les Écritures, la tradition, la loi et les règlements. Il nous enseigne que les cours de religion et de théologie ne sont pas des substituts pour la foi et la conviction. Pour Nicodème, Dieu est plus que de l’information et des données. Dieu est avant tout, un ami, un amant, un Seigneur et Sauveur, qui patiemment nous attend le jour, et même la nuit.

Plutôt que d’approcher les Écritures comme quelque chose à maîtriser, nous devons permettre à la Parole de Dieu de diriger nos vies. Nous ne savons rien de plus au sujet de Nicodème, sinon que plusieurs mois plus tard, il arrivera à différer l’inévitable affrontement entre Jésus et le Sanhédrin. Plus tard encore, Nicodème aidera Joseph d’Arimathie à récupérer le corps brisé de Jésus au Golgotha.

Nicodème et le Synode

Je ne peux m’empêcher de lire l’histoire de Nicodème à la lumière du Synode des évêques au Vatican sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église. J’ai eu le privilège de travailler comme attaché de presse pour les médias de langue anglaise qui couvraient le Synode d’octobre 2008 à Rome. Ce fut pour moi un peu comme une retraite intensive axée sur les Écritures et sur les documents du Concile Vatican II.

Au Synode, le Saint Père et les évêques du monde ont parlé de l’impasse actuelle des études scripturaires, causée souvent par l’atomisation et la dissection des Écritures et par un manque d’intégration des études bibliques à la foi, à la liturgie et à la vie spirituelle. Si les textes bibliques ne sont lus et enseignés qu’en fonction de leur exactitude historique et philologique, nous perdons l’occasion de lire la Bible comme un livre de foi, possession privilégiée d’une communauté vivante et priante. Nous courons le risque d’interpréter la Parole de Dieu de façon sélective et relativiste.

Durant mes dix-huit années d’enseignement à la faculté de théologie de l’université St. Michael de Toronto, de nombreux étudiants m’ont confié que leurs cours d’Écriture sainte étaient « sans âme », coupés de la réalité de l’Église et sans liens avec sa vie liturgique. Leurs commentaires simples, mais significatifs, mettaient le doigt sur un des thèmes importants évoqués durant le Synode des évêques sur la Parole de Dieu.

Le 14 octobre 2008, le pape Benoît XVI a partagé de profondes réflexions sur ce sujet. Dans un discours bref et clair à toute l’assemblée synodale, le Pape a abordé un thème des plus importants : quand l’exégèse biblique catholique s’isole de la communauté de foi vivante dans l’Église, l’exégèse se réduit à de l’historiographie sans plus. L’herméneutique de la foi disparait. En ramenant toutes choses à leurs seules origines humaines, nous pouvons tout expliquer simplement. Nous refusons ultimement Celui dont parlent les Écritures, Celui dont la présence se trouve entre les lignes.

Se référant à Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine, le pape a réaffirmé sans équivoque l’importance de la méthode historico-critique qui trouve ses racines en Jean 1,14 : le Verbe s’est fait chair. Rien qui puisse nous aider à comprendre le texte biblique ne saurait être exclu en autant que l’intention des différentes approches et leurs limites soient clairement observées.

Je ne peux m’empêcher de lire l’histoire de Nicodème à la lumière du Synode des évêques au Vatican sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église. J’ai eu le privilège de travailler comme attaché de presse pour les médias de langue anglaise qui couvraient le Synode d’octobre 2008 à Rome. Ce fut pour moi un peu comme une retraite intensive axée sur les Écritures et sur les documents du Concile Vatican II.

Au Synode, le Saint Père et les évêques du monde ont parlé de l’impasse actuelle des études scripturaires, causée souvent par l’atomisation et la dissection des Écritures et par un manque d’intégration des études bibliques à la foi, à la liturgie et à la vie spirituelle. Si les textes bibliques ne sont lus et enseignés qu’en fonction de leur exactitude historique et philologique, nous perdons l’occasion de lire la Bible comme un livre de foi, possession privilégiée d’une communauté vivante et priante. Nous courons le risque d’interpréter la Parole de Dieu de façon sélective et relativiste.

Durant mes dix-huit années d’enseignement à la faculté de théologie de l’université St. Michael de Toronto, de nombreux étudiants m’ont confié que leurs cours d’Écriture sainte étaient « sans âme », coupés de la réalité de l’Église et sans liens avec sa vie liturgique. Leurs commentaires simples, mais significatifs, mettaient le doigt sur un des thèmes importants évoqués durant le Synode des évêques sur la Parole de Dieu.

Le 14 octobre 2008, le pape Benoît XVI a partagé de profondes réflexions sur ce sujet. Dans un discours bref et clair à toute l’assemblée synodale, le Pape a abordé un thème des plus importants : quand l’exégèse biblique catholique s’isole de la communauté de foi vivante dans l’Église, l’exégèse se réduit à de l’historiographie sans plus. L’herméneutique de la foi disparait. En ramenant toutes choses à leurs seules origines humaines, nous pouvons tout expliquer simplement. Nous refusons ultimement Celui dont parlent les Écritures, Celui dont la présence se trouve entre les lignes.

Se référant à Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine, le pape a réaffirmé sans équivoque l’importance de la méthode historico-critique qui trouve ses racines en Jean 1,14 : le Verbe s’est fait chair. Rien qui puisse nous aider à comprendre le texte biblique ne saurait être exclu en autant que l’intention des différentes approches et leurs limites soient clairement observées.

Pendant toute l’intervention du Saint Père, j’avais en tête Nicodème et tant d’autres personnages que Jésus a guidés par-delà les théories, les systèmes et les structures vers une rencontre avec le Dieu vivant qui est la Parole parmi nous. Nicodème avait certainement une somme de savoir sans fin, et il avait développé un grand système religieux dans lequel Dieu était catégorisé et analysé. Jésus ne lui dit pas que cela soit mal ou même indésirable. Il lui dit simplement que ce n’est pas assez.

Depuis mes années d’études à l’Institut biblique pontifical de Rome, je porte sur moi une petite prière de saint Bonaventure. Les mots sont tirés de l’Itinerarium Mentis in Deum (L’itinéraire de l’âme vers Dieu); ils invitent les chrétiens à reconnaître l’insuffisance de « la lecture sans repentir, de la connaissance sans dévotion, de la recherche sans étincelle d’émerveillement, de la prudence sans capacité de sentir la joie, de l’action séparée de la religion, de l’apprentissage coupé de l’amour, de l’intelligence sans humilité, de l’étude non soutenue par la grâce divine, de la pensée sans la sagesse inspirée par Dieu ».

Ces paroles peuvent nous servir de critère et de guide quand nous étudions la théologie et la Parole de Dieu et que nous voulons laisser la Parole diriger nos vies. Puissent notre savoir, notre apprentissage, notre science et notre intelligence nous mener humblement, jour et nuit, à la rencontre de Jésus Christ, le but ultime de notre itinéraire.

Pendant toute l’intervention du Saint Père, j’avais en tête Nicodème et tant d’autres personnages que Jésus a guidés par-delà les théories, les systèmes et les structures vers une rencontre avec le Dieu vivant qui est la Parole parmi nous. Nicodème avait certainement une somme de savoir sans fin, et il avait développé un grand système religieux dans lequel Dieu était catégorisé et analysé. Jésus ne lui dit pas que cela soit mal ou même indésirable. Il lui dit simplement que ce n’est pas assez.

Depuis mes années d’études à l’Institut biblique pontifical de Rome, je porte sur moi une petite prière de saint Bonaventure. Les mots sont tirés de l’Itinerarium Mentis in Deum (L’itinéraire de l’âme vers Dieu); ils invitent les chrétiens à reconnaître l’insuffisance de « la lecture sans repentir, de la connaissance sans dévotion, de la recherche sans étincelle d’émerveillement, de la prudence sans capacité de sentir la joie, de l’action séparée de la religion, de l’apprentissage coupé de l’amour, de l’intelligence sans humilité, de l’étude non soutenue par la grâce divine, de la pensée sans la sagesse inspirée par Dieu ».

Ces paroles peuvent nous servir de critère et de guide quand nous étudions la théologie et la Parole de Dieu et que nous voulons laisser la Parole diriger nos vies. Puissent notre savoir, notre apprentissage, notre science et notre intelligence nous mener humblement, jour et nuit, à la rencontre de Jésus Christ, le but ultime de notre itinéraire.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Pour commander votre exemplaire de « Paroles faites chair, volume 2, année B », qui contient toutes les réflexions pour l’année B, visitez le site web du Service des éditions de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

À lire aussi

<<