– PREVIEW –

Quand les leaders chrétiens ne sont pas à la hauteur de l’idéal de Jésus

P. Thomas Rosica

Tuesday, October 25, 2011

Réflexion biblique pour le trente et unième dimanche du Temps ordinaire A

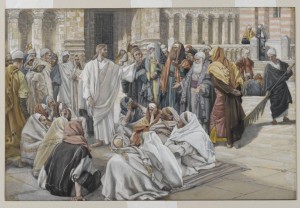

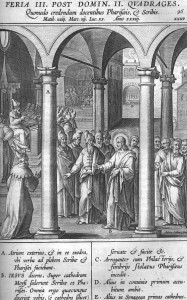

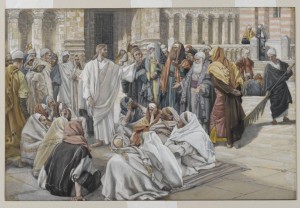

L’évangile d’aujourd’hui (Matthieu 23, 1-12) est tiré d’un chapitre hautement polémique du premier évangile. Encore une fois, nous y trouvons un écho du conflit amer qui oppose le judaïsme pharisaïque à la communauté ecclésiale de Matthieu. Dans notre épisode, Jésus dénonce carrément les scribes et les Pharisiens; or ce passage contient du matériel qui ne se retrouve que chez Matthieu.

Dans la première section du chapitre 23, l’accent est placé sur les maîtres religieux et sur leurs responsabilités à l’égard des gens ordinaires. Jésus critique ses adversaires religieux (dont plusieurs étaient pharisiens). L’allusion aux Pharisiens «qui enseignent dans la chaire de Moïse» (v. 2) n’est peut-être qu’une allusion à l’autorité de l’enseignement mosaïque mais il est aussi possible qu’elle évoque le siège sur lequel le maître s’asseyait pour enseigner. Les recherches ont établi qu’à une période postérieure à celle de l’évangile d’aujourd’hui, il y avait dans les synagogues un siège désigné à cet effet.

Au fil du temps, les paroles de Jésus citées dans l’évangile de Matthieu furent interprétées comme visant avant tout les maîtres pharisiens qui, après la guerre désastreuse contre Rome (66-73 de notre ère), cherchèrent à reconstruire l’identité ethnique juive en élargissant et en consolidant leur influence dans les synagogues de Palestine et dans la diaspora.

Le cœur du conflit

Mais qu’y a-t-il au cœur de ce conflit? Les missionnaires judéo-chrétiens qui proclamaient un Messie crucifié et ressuscité n’avaient pas d’adversaires et de concurrents plus déterminés que ces enseignants pharisiens; ils ont donc appliqué les propos de Jésus à la nouvelle situation qui était la leur. Mais il y a encore un autre niveau d’interprétation possible : ces paroles peuvent s’appliquer aux maîtres chrétiens qu’on avertit de ne pas se comporter comme ceux que condamne Jésus.

Ce qui préoccupe vraiment Matthieu, c’est le problème des responsables chrétiens qui ne sont pas à la hauteur de l’idéal exigé par Jésus. Il ne faut pas comprendre les versets 6-12 comme une parenthèse dans un chapitre axé sur la condamnation des Pharisiens mais plutôt comme la clé de ce chapitre : le passage qui exprime l’objectif principal du message de Jésus. Il faut lire Matthieu 23 avec des lunettes théologiques au lieu d’y voir une exhortation moralisante ou la condamnation d’une situation passée.

La critique des maîtres pharisiens

Les Pharisiens ont assumé des responsabilités particulières en prenant la direction d’Israël à l’aube de l’ère messianique mais ils n’ont pas su s’acquitter de cette tâche. Examinons attentivement quatre critiques que formule l’évangile d’aujourd’hui au sujet des Pharisiens. La première leur reproche de ne pas mettre en pratique ce qu’ils prêchent (v. 3). C’est là une accusation qui peut s’appliquer aux leaders de toutes les religions. Ils se doivent de mettre en pratique clairement et de manière convaincante la teneur de leur enseignement.

L’évangile d’aujourd’hui (Matthieu 23, 1-12) est tiré d’un chapitre hautement polémique du premier évangile. Encore une fois, nous y trouvons un écho du conflit amer qui oppose le judaïsme pharisaïque à la communauté ecclésiale de Matthieu. Dans notre épisode, Jésus dénonce carrément les scribes et les Pharisiens; or ce passage contient du matériel qui ne se retrouve que chez Matthieu.

Dans la première section du chapitre 23, l’accent est placé sur les maîtres religieux et sur leurs responsabilités à l’égard des gens ordinaires. Jésus critique ses adversaires religieux (dont plusieurs étaient pharisiens). L’allusion aux Pharisiens «qui enseignent dans la chaire de Moïse» (v. 2) n’est peut-être qu’une allusion à l’autorité de l’enseignement mosaïque mais il est aussi possible qu’elle évoque le siège sur lequel le maître s’asseyait pour enseigner. Les recherches ont établi qu’à une période postérieure à celle de l’évangile d’aujourd’hui, il y avait dans les synagogues un siège désigné à cet effet.

Au fil du temps, les paroles de Jésus citées dans l’évangile de Matthieu furent interprétées comme visant avant tout les maîtres pharisiens qui, après la guerre désastreuse contre Rome (66-73 de notre ère), cherchèrent à reconstruire l’identité ethnique juive en élargissant et en consolidant leur influence dans les synagogues de Palestine et dans la diaspora.

Le cœur du conflit

Mais qu’y a-t-il au cœur de ce conflit? Les missionnaires judéo-chrétiens qui proclamaient un Messie crucifié et ressuscité n’avaient pas d’adversaires et de concurrents plus déterminés que ces enseignants pharisiens; ils ont donc appliqué les propos de Jésus à la nouvelle situation qui était la leur. Mais il y a encore un autre niveau d’interprétation possible : ces paroles peuvent s’appliquer aux maîtres chrétiens qu’on avertit de ne pas se comporter comme ceux que condamne Jésus.

Ce qui préoccupe vraiment Matthieu, c’est le problème des responsables chrétiens qui ne sont pas à la hauteur de l’idéal exigé par Jésus. Il ne faut pas comprendre les versets 6-12 comme une parenthèse dans un chapitre axé sur la condamnation des Pharisiens mais plutôt comme la clé de ce chapitre : le passage qui exprime l’objectif principal du message de Jésus. Il faut lire Matthieu 23 avec des lunettes théologiques au lieu d’y voir une exhortation moralisante ou la condamnation d’une situation passée.

La critique des maîtres pharisiens

Les Pharisiens ont assumé des responsabilités particulières en prenant la direction d’Israël à l’aube de l’ère messianique mais ils n’ont pas su s’acquitter de cette tâche. Examinons attentivement quatre critiques que formule l’évangile d’aujourd’hui au sujet des Pharisiens. La première leur reproche de ne pas mettre en pratique ce qu’ils prêchent (v. 3). C’est là une accusation qui peut s’appliquer aux leaders de toutes les religions. Ils se doivent de mettre en pratique clairement et de manière convaincante la teneur de leur enseignement.

Les personnes à qui on a confié la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doivent enseigner tous les commandements que Jésus leur a donnés (28,19) et incarner son enseignement dans leur propre vie. Nous ne sommes pas à l’abri de cette critique car nul d’entre nous n’est tout à fait en mesure d’appliquer parfaitement l’idéal auquel nous aspirons et que nous nous efforçons de proclamer dans notre vécu.

La deuxième leçon, au verset 4, est plus difficile à comprendre, compte tenu surtout de ce que vient de dire le verset 3 : «pratiquez donc et observez tout ce qu’ils peuvent vous dire». Je pense que Matthieu renvoie ici au fait que les Pharisiens mettaient l’accent sur la cohérence dans l’observance. Il ne suffisait pas d’observer le sabbat en général; il fallait aussi préciser quelles étaient les activités des jours ouvrables qui constituaient un travail et devaient donc être interdites le jour du sabbat.

Même si Jésus observait le sabbat, il insistait sur le fait que son ministère auprès des malades avait préséance sur les prescriptions des légalistes à propos du sabbat. Il proposait à ses disciples et à ses auditeurs un joug plus facile à porter et un fardeau plus léger (11, 28-30). Matthieu adressait peut-être cette critique aux maîtres chrétiens qui exhortaient les disciples de Jésus à observer le sabbat et les autres lois rituelles selon toute la rigueur de l’interprétation pharisienne.

L’hypocrisie

La troisième critique, au verset 5, n’a guère besoin d’interprétation. Elle parle d’elle-même. L’hypocrisie d’une piété qui recherche les louanges des autres plutôt que la gloire de Dieu avait déjà été dénoncée sans ambages dans le Sermon sur la montagne (6, 1-6.16-18). Les phylactères élargis et les franges allongées avaient pour but de faire remarquer ces signes extérieurs de piété.

Les titres honorifiques

Suit une critique sévère des titres honorifiques (v.7-11). Ce n’est qu’après 70 de notre ère que s’est répandu l’usage d’employer le terme «rabbis» pour désigner les membres de la tradition pharisienne qui avaient reçu une formation d’enseignants et qu’on avait mis à part pour exercer cette fonction particulière de leadership au sein de la communauté. Ce rôle est évidemment indispensable mais il ne doit pas servir de prétexte à une gloriole qui compromet l’unité de la communauté. L’interdiction de ces titres aux disciples laisse entendre que cet usage existait dans l’église de Matthieu. Jésus ne fait pas qu’interdire les titres, il condamne aussi l’esprit de supériorité et l’orgueil que révèle le fait de les accepter. Il n’y a qu’une personne qu’il faille reconnaître et honorer de ce titre; les autres sont tous des frères et sœurs qu’unissent des liens d’affection et de respect mutuel.

Le titre de «père»

Le verset 9 de l’évangile d’aujourd’hui utilise la voix active du verbe : «Ne donnez à personne sur terre le nom de père». Il n’est pas question ici de la fonction du père biologique mais de l’autorité religieuse. On donnait à certains leaders rabbiniques le titre de «ab», «père». Il n’y a rien de mal à appeler des membres du clergé «Révérend», «Père», «Excellence», «Éminence», etc. Ces titres, loin de couper les fidèles des personnes qui exercent l’autorité ou le leadership, sont là pour cultiver des rapports profonds et authentiques à l’intérieur de la communauté de l’Église. Quant à ceux qui reçoivent des titres honorifiques comme ceux-là, leur responsabilité de travailler avec diligence à devenir d’humbles serviteurs et à abattre les barrières qui existent entre nous ne peut que s’en trouver accrue!

Le plus grand sera le serviteur

La quatrième critique a trait à la véritable grandeur dans la communauté des disciples qui font église. Aux versets 11-12, Matthieu souligne les qualités de la personne la plus éminente dans la communauté, celle qui s’est faite le serviteur de tous et de toutes. Cet idéal de l’église comme communauté d’égaux allait être repris par saint Paul dans ses déplacements entre les communautés chrétiennes de l’Église primitive. Dans les lettres pastorales qu’il écrira à diverses communautés, Paul de Tarse fera référence aux fonctions de leadership sans mettre en évidence les personnes appelées à les exercer. Paul supplie ses auditeurs de renoncer aux ambitions égoïstes et de traiter les autres comme leurs supérieurs (Ph 2,3; Rm 12, 3.16).

Partager l’Évangile et faire don de soi-même

En réfléchissant à la deuxième lecture d’aujourd’hui, tirée de la première épître aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13), je ne puis m’empêcher d’évoquer avec affection et gratitude la figure du Bienheureux Jean XXIII. Les paroles touchantes de Paul décrivent la vie et le ministère d’Angelo Roncalli qui allait devenir Jean XXIII: «Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Évangile de Dieu mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. »

À la lumière de la lettre de Paul aux Thessaloniciens et de l’évangile d’aujourd’hui, qui traite du leadership religieux authentique, je vous invite à relire un extrait du discours du Bienheureux Jean XXIII lors de l’ouverture du Deuxième Concile du Vatican; cette allocution fut prononcée à la basilique Saint-Pierre de Rome, le 11 octobre 1962.

Un magistère surtout pastoral

Les personnes à qui on a confié la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doivent enseigner tous les commandements que Jésus leur a donnés (28,19) et incarner son enseignement dans leur propre vie. Nous ne sommes pas à l’abri de cette critique car nul d’entre nous n’est tout à fait en mesure d’appliquer parfaitement l’idéal auquel nous aspirons et que nous nous efforçons de proclamer dans notre vécu.

La deuxième leçon, au verset 4, est plus difficile à comprendre, compte tenu surtout de ce que vient de dire le verset 3 : «pratiquez donc et observez tout ce qu’ils peuvent vous dire». Je pense que Matthieu renvoie ici au fait que les Pharisiens mettaient l’accent sur la cohérence dans l’observance. Il ne suffisait pas d’observer le sabbat en général; il fallait aussi préciser quelles étaient les activités des jours ouvrables qui constituaient un travail et devaient donc être interdites le jour du sabbat.

Même si Jésus observait le sabbat, il insistait sur le fait que son ministère auprès des malades avait préséance sur les prescriptions des légalistes à propos du sabbat. Il proposait à ses disciples et à ses auditeurs un joug plus facile à porter et un fardeau plus léger (11, 28-30). Matthieu adressait peut-être cette critique aux maîtres chrétiens qui exhortaient les disciples de Jésus à observer le sabbat et les autres lois rituelles selon toute la rigueur de l’interprétation pharisienne.

L’hypocrisie

La troisième critique, au verset 5, n’a guère besoin d’interprétation. Elle parle d’elle-même. L’hypocrisie d’une piété qui recherche les louanges des autres plutôt que la gloire de Dieu avait déjà été dénoncée sans ambages dans le Sermon sur la montagne (6, 1-6.16-18). Les phylactères élargis et les franges allongées avaient pour but de faire remarquer ces signes extérieurs de piété.

Les titres honorifiques

Suit une critique sévère des titres honorifiques (v.7-11). Ce n’est qu’après 70 de notre ère que s’est répandu l’usage d’employer le terme «rabbis» pour désigner les membres de la tradition pharisienne qui avaient reçu une formation d’enseignants et qu’on avait mis à part pour exercer cette fonction particulière de leadership au sein de la communauté. Ce rôle est évidemment indispensable mais il ne doit pas servir de prétexte à une gloriole qui compromet l’unité de la communauté. L’interdiction de ces titres aux disciples laisse entendre que cet usage existait dans l’église de Matthieu. Jésus ne fait pas qu’interdire les titres, il condamne aussi l’esprit de supériorité et l’orgueil que révèle le fait de les accepter. Il n’y a qu’une personne qu’il faille reconnaître et honorer de ce titre; les autres sont tous des frères et sœurs qu’unissent des liens d’affection et de respect mutuel.

Le titre de «père»

Le verset 9 de l’évangile d’aujourd’hui utilise la voix active du verbe : «Ne donnez à personne sur terre le nom de père». Il n’est pas question ici de la fonction du père biologique mais de l’autorité religieuse. On donnait à certains leaders rabbiniques le titre de «ab», «père». Il n’y a rien de mal à appeler des membres du clergé «Révérend», «Père», «Excellence», «Éminence», etc. Ces titres, loin de couper les fidèles des personnes qui exercent l’autorité ou le leadership, sont là pour cultiver des rapports profonds et authentiques à l’intérieur de la communauté de l’Église. Quant à ceux qui reçoivent des titres honorifiques comme ceux-là, leur responsabilité de travailler avec diligence à devenir d’humbles serviteurs et à abattre les barrières qui existent entre nous ne peut que s’en trouver accrue!

Le plus grand sera le serviteur

La quatrième critique a trait à la véritable grandeur dans la communauté des disciples qui font église. Aux versets 11-12, Matthieu souligne les qualités de la personne la plus éminente dans la communauté, celle qui s’est faite le serviteur de tous et de toutes. Cet idéal de l’église comme communauté d’égaux allait être repris par saint Paul dans ses déplacements entre les communautés chrétiennes de l’Église primitive. Dans les lettres pastorales qu’il écrira à diverses communautés, Paul de Tarse fera référence aux fonctions de leadership sans mettre en évidence les personnes appelées à les exercer. Paul supplie ses auditeurs de renoncer aux ambitions égoïstes et de traiter les autres comme leurs supérieurs (Ph 2,3; Rm 12, 3.16).

Partager l’Évangile et faire don de soi-même

En réfléchissant à la deuxième lecture d’aujourd’hui, tirée de la première épître aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13), je ne puis m’empêcher d’évoquer avec affection et gratitude la figure du Bienheureux Jean XXIII. Les paroles touchantes de Paul décrivent la vie et le ministère d’Angelo Roncalli qui allait devenir Jean XXIII: «Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Évangile de Dieu mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. »

À la lumière de la lettre de Paul aux Thessaloniciens et de l’évangile d’aujourd’hui, qui traite du leadership religieux authentique, je vous invite à relire un extrait du discours du Bienheureux Jean XXIII lors de l’ouverture du Deuxième Concile du Vatican; cette allocution fut prononcée à la basilique Saint-Pierre de Rome, le 11 octobre 1962.

Un magistère surtout pastoral

L’évangile d’aujourd’hui (Matthieu 23, 1-12) est tiré d’un chapitre hautement polémique du premier évangile. Encore une fois, nous y trouvons un écho du conflit amer qui oppose le judaïsme pharisaïque à la communauté ecclésiale de Matthieu. Dans notre épisode, Jésus dénonce carrément les scribes et les Pharisiens; or ce passage contient du matériel qui ne se retrouve que chez Matthieu.

Dans la première section du chapitre 23, l’accent est placé sur les maîtres religieux et sur leurs responsabilités à l’égard des gens ordinaires. Jésus critique ses adversaires religieux (dont plusieurs étaient pharisiens). L’allusion aux Pharisiens «qui enseignent dans la chaire de Moïse» (v. 2) n’est peut-être qu’une allusion à l’autorité de l’enseignement mosaïque mais il est aussi possible qu’elle évoque le siège sur lequel le maître s’asseyait pour enseigner. Les recherches ont établi qu’à une période postérieure à celle de l’évangile d’aujourd’hui, il y avait dans les synagogues un siège désigné à cet effet.

Au fil du temps, les paroles de Jésus citées dans l’évangile de Matthieu furent interprétées comme visant avant tout les maîtres pharisiens qui, après la guerre désastreuse contre Rome (66-73 de notre ère), cherchèrent à reconstruire l’identité ethnique juive en élargissant et en consolidant leur influence dans les synagogues de Palestine et dans la diaspora.

Le cœur du conflit

Mais qu’y a-t-il au cœur de ce conflit? Les missionnaires judéo-chrétiens qui proclamaient un Messie crucifié et ressuscité n’avaient pas d’adversaires et de concurrents plus déterminés que ces enseignants pharisiens; ils ont donc appliqué les propos de Jésus à la nouvelle situation qui était la leur. Mais il y a encore un autre niveau d’interprétation possible : ces paroles peuvent s’appliquer aux maîtres chrétiens qu’on avertit de ne pas se comporter comme ceux que condamne Jésus.

Ce qui préoccupe vraiment Matthieu, c’est le problème des responsables chrétiens qui ne sont pas à la hauteur de l’idéal exigé par Jésus. Il ne faut pas comprendre les versets 6-12 comme une parenthèse dans un chapitre axé sur la condamnation des Pharisiens mais plutôt comme la clé de ce chapitre : le passage qui exprime l’objectif principal du message de Jésus. Il faut lire Matthieu 23 avec des lunettes théologiques au lieu d’y voir une exhortation moralisante ou la condamnation d’une situation passée.

La critique des maîtres pharisiens

Les Pharisiens ont assumé des responsabilités particulières en prenant la direction d’Israël à l’aube de l’ère messianique mais ils n’ont pas su s’acquitter de cette tâche. Examinons attentivement quatre critiques que formule l’évangile d’aujourd’hui au sujet des Pharisiens. La première leur reproche de ne pas mettre en pratique ce qu’ils prêchent (v. 3). C’est là une accusation qui peut s’appliquer aux leaders de toutes les religions. Ils se doivent de mettre en pratique clairement et de manière convaincante la teneur de leur enseignement.

L’évangile d’aujourd’hui (Matthieu 23, 1-12) est tiré d’un chapitre hautement polémique du premier évangile. Encore une fois, nous y trouvons un écho du conflit amer qui oppose le judaïsme pharisaïque à la communauté ecclésiale de Matthieu. Dans notre épisode, Jésus dénonce carrément les scribes et les Pharisiens; or ce passage contient du matériel qui ne se retrouve que chez Matthieu.

Dans la première section du chapitre 23, l’accent est placé sur les maîtres religieux et sur leurs responsabilités à l’égard des gens ordinaires. Jésus critique ses adversaires religieux (dont plusieurs étaient pharisiens). L’allusion aux Pharisiens «qui enseignent dans la chaire de Moïse» (v. 2) n’est peut-être qu’une allusion à l’autorité de l’enseignement mosaïque mais il est aussi possible qu’elle évoque le siège sur lequel le maître s’asseyait pour enseigner. Les recherches ont établi qu’à une période postérieure à celle de l’évangile d’aujourd’hui, il y avait dans les synagogues un siège désigné à cet effet.

Au fil du temps, les paroles de Jésus citées dans l’évangile de Matthieu furent interprétées comme visant avant tout les maîtres pharisiens qui, après la guerre désastreuse contre Rome (66-73 de notre ère), cherchèrent à reconstruire l’identité ethnique juive en élargissant et en consolidant leur influence dans les synagogues de Palestine et dans la diaspora.

Le cœur du conflit

Mais qu’y a-t-il au cœur de ce conflit? Les missionnaires judéo-chrétiens qui proclamaient un Messie crucifié et ressuscité n’avaient pas d’adversaires et de concurrents plus déterminés que ces enseignants pharisiens; ils ont donc appliqué les propos de Jésus à la nouvelle situation qui était la leur. Mais il y a encore un autre niveau d’interprétation possible : ces paroles peuvent s’appliquer aux maîtres chrétiens qu’on avertit de ne pas se comporter comme ceux que condamne Jésus.

Ce qui préoccupe vraiment Matthieu, c’est le problème des responsables chrétiens qui ne sont pas à la hauteur de l’idéal exigé par Jésus. Il ne faut pas comprendre les versets 6-12 comme une parenthèse dans un chapitre axé sur la condamnation des Pharisiens mais plutôt comme la clé de ce chapitre : le passage qui exprime l’objectif principal du message de Jésus. Il faut lire Matthieu 23 avec des lunettes théologiques au lieu d’y voir une exhortation moralisante ou la condamnation d’une situation passée.

La critique des maîtres pharisiens

Les Pharisiens ont assumé des responsabilités particulières en prenant la direction d’Israël à l’aube de l’ère messianique mais ils n’ont pas su s’acquitter de cette tâche. Examinons attentivement quatre critiques que formule l’évangile d’aujourd’hui au sujet des Pharisiens. La première leur reproche de ne pas mettre en pratique ce qu’ils prêchent (v. 3). C’est là une accusation qui peut s’appliquer aux leaders de toutes les religions. Ils se doivent de mettre en pratique clairement et de manière convaincante la teneur de leur enseignement.

Les personnes à qui on a confié la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doivent enseigner tous les commandements que Jésus leur a donnés (28,19) et incarner son enseignement dans leur propre vie. Nous ne sommes pas à l’abri de cette critique car nul d’entre nous n’est tout à fait en mesure d’appliquer parfaitement l’idéal auquel nous aspirons et que nous nous efforçons de proclamer dans notre vécu.

La deuxième leçon, au verset 4, est plus difficile à comprendre, compte tenu surtout de ce que vient de dire le verset 3 : «pratiquez donc et observez tout ce qu’ils peuvent vous dire». Je pense que Matthieu renvoie ici au fait que les Pharisiens mettaient l’accent sur la cohérence dans l’observance. Il ne suffisait pas d’observer le sabbat en général; il fallait aussi préciser quelles étaient les activités des jours ouvrables qui constituaient un travail et devaient donc être interdites le jour du sabbat.

Même si Jésus observait le sabbat, il insistait sur le fait que son ministère auprès des malades avait préséance sur les prescriptions des légalistes à propos du sabbat. Il proposait à ses disciples et à ses auditeurs un joug plus facile à porter et un fardeau plus léger (11, 28-30). Matthieu adressait peut-être cette critique aux maîtres chrétiens qui exhortaient les disciples de Jésus à observer le sabbat et les autres lois rituelles selon toute la rigueur de l’interprétation pharisienne.

L’hypocrisie

La troisième critique, au verset 5, n’a guère besoin d’interprétation. Elle parle d’elle-même. L’hypocrisie d’une piété qui recherche les louanges des autres plutôt que la gloire de Dieu avait déjà été dénoncée sans ambages dans le Sermon sur la montagne (6, 1-6.16-18). Les phylactères élargis et les franges allongées avaient pour but de faire remarquer ces signes extérieurs de piété.

Les titres honorifiques

Suit une critique sévère des titres honorifiques (v.7-11). Ce n’est qu’après 70 de notre ère que s’est répandu l’usage d’employer le terme «rabbis» pour désigner les membres de la tradition pharisienne qui avaient reçu une formation d’enseignants et qu’on avait mis à part pour exercer cette fonction particulière de leadership au sein de la communauté. Ce rôle est évidemment indispensable mais il ne doit pas servir de prétexte à une gloriole qui compromet l’unité de la communauté. L’interdiction de ces titres aux disciples laisse entendre que cet usage existait dans l’église de Matthieu. Jésus ne fait pas qu’interdire les titres, il condamne aussi l’esprit de supériorité et l’orgueil que révèle le fait de les accepter. Il n’y a qu’une personne qu’il faille reconnaître et honorer de ce titre; les autres sont tous des frères et sœurs qu’unissent des liens d’affection et de respect mutuel.

Le titre de «père»

Le verset 9 de l’évangile d’aujourd’hui utilise la voix active du verbe : «Ne donnez à personne sur terre le nom de père». Il n’est pas question ici de la fonction du père biologique mais de l’autorité religieuse. On donnait à certains leaders rabbiniques le titre de «ab», «père». Il n’y a rien de mal à appeler des membres du clergé «Révérend», «Père», «Excellence», «Éminence», etc. Ces titres, loin de couper les fidèles des personnes qui exercent l’autorité ou le leadership, sont là pour cultiver des rapports profonds et authentiques à l’intérieur de la communauté de l’Église. Quant à ceux qui reçoivent des titres honorifiques comme ceux-là, leur responsabilité de travailler avec diligence à devenir d’humbles serviteurs et à abattre les barrières qui existent entre nous ne peut que s’en trouver accrue!

Le plus grand sera le serviteur

La quatrième critique a trait à la véritable grandeur dans la communauté des disciples qui font église. Aux versets 11-12, Matthieu souligne les qualités de la personne la plus éminente dans la communauté, celle qui s’est faite le serviteur de tous et de toutes. Cet idéal de l’église comme communauté d’égaux allait être repris par saint Paul dans ses déplacements entre les communautés chrétiennes de l’Église primitive. Dans les lettres pastorales qu’il écrira à diverses communautés, Paul de Tarse fera référence aux fonctions de leadership sans mettre en évidence les personnes appelées à les exercer. Paul supplie ses auditeurs de renoncer aux ambitions égoïstes et de traiter les autres comme leurs supérieurs (Ph 2,3; Rm 12, 3.16).

Partager l’Évangile et faire don de soi-même

En réfléchissant à la deuxième lecture d’aujourd’hui, tirée de la première épître aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13), je ne puis m’empêcher d’évoquer avec affection et gratitude la figure du Bienheureux Jean XXIII. Les paroles touchantes de Paul décrivent la vie et le ministère d’Angelo Roncalli qui allait devenir Jean XXIII: «Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Évangile de Dieu mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. »

À la lumière de la lettre de Paul aux Thessaloniciens et de l’évangile d’aujourd’hui, qui traite du leadership religieux authentique, je vous invite à relire un extrait du discours du Bienheureux Jean XXIII lors de l’ouverture du Deuxième Concile du Vatican; cette allocution fut prononcée à la basilique Saint-Pierre de Rome, le 11 octobre 1962.

Un magistère surtout pastoral

Les personnes à qui on a confié la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doivent enseigner tous les commandements que Jésus leur a donnés (28,19) et incarner son enseignement dans leur propre vie. Nous ne sommes pas à l’abri de cette critique car nul d’entre nous n’est tout à fait en mesure d’appliquer parfaitement l’idéal auquel nous aspirons et que nous nous efforçons de proclamer dans notre vécu.

La deuxième leçon, au verset 4, est plus difficile à comprendre, compte tenu surtout de ce que vient de dire le verset 3 : «pratiquez donc et observez tout ce qu’ils peuvent vous dire». Je pense que Matthieu renvoie ici au fait que les Pharisiens mettaient l’accent sur la cohérence dans l’observance. Il ne suffisait pas d’observer le sabbat en général; il fallait aussi préciser quelles étaient les activités des jours ouvrables qui constituaient un travail et devaient donc être interdites le jour du sabbat.

Même si Jésus observait le sabbat, il insistait sur le fait que son ministère auprès des malades avait préséance sur les prescriptions des légalistes à propos du sabbat. Il proposait à ses disciples et à ses auditeurs un joug plus facile à porter et un fardeau plus léger (11, 28-30). Matthieu adressait peut-être cette critique aux maîtres chrétiens qui exhortaient les disciples de Jésus à observer le sabbat et les autres lois rituelles selon toute la rigueur de l’interprétation pharisienne.

L’hypocrisie

La troisième critique, au verset 5, n’a guère besoin d’interprétation. Elle parle d’elle-même. L’hypocrisie d’une piété qui recherche les louanges des autres plutôt que la gloire de Dieu avait déjà été dénoncée sans ambages dans le Sermon sur la montagne (6, 1-6.16-18). Les phylactères élargis et les franges allongées avaient pour but de faire remarquer ces signes extérieurs de piété.

Les titres honorifiques

Suit une critique sévère des titres honorifiques (v.7-11). Ce n’est qu’après 70 de notre ère que s’est répandu l’usage d’employer le terme «rabbis» pour désigner les membres de la tradition pharisienne qui avaient reçu une formation d’enseignants et qu’on avait mis à part pour exercer cette fonction particulière de leadership au sein de la communauté. Ce rôle est évidemment indispensable mais il ne doit pas servir de prétexte à une gloriole qui compromet l’unité de la communauté. L’interdiction de ces titres aux disciples laisse entendre que cet usage existait dans l’église de Matthieu. Jésus ne fait pas qu’interdire les titres, il condamne aussi l’esprit de supériorité et l’orgueil que révèle le fait de les accepter. Il n’y a qu’une personne qu’il faille reconnaître et honorer de ce titre; les autres sont tous des frères et sœurs qu’unissent des liens d’affection et de respect mutuel.

Le titre de «père»

Le verset 9 de l’évangile d’aujourd’hui utilise la voix active du verbe : «Ne donnez à personne sur terre le nom de père». Il n’est pas question ici de la fonction du père biologique mais de l’autorité religieuse. On donnait à certains leaders rabbiniques le titre de «ab», «père». Il n’y a rien de mal à appeler des membres du clergé «Révérend», «Père», «Excellence», «Éminence», etc. Ces titres, loin de couper les fidèles des personnes qui exercent l’autorité ou le leadership, sont là pour cultiver des rapports profonds et authentiques à l’intérieur de la communauté de l’Église. Quant à ceux qui reçoivent des titres honorifiques comme ceux-là, leur responsabilité de travailler avec diligence à devenir d’humbles serviteurs et à abattre les barrières qui existent entre nous ne peut que s’en trouver accrue!

Le plus grand sera le serviteur

La quatrième critique a trait à la véritable grandeur dans la communauté des disciples qui font église. Aux versets 11-12, Matthieu souligne les qualités de la personne la plus éminente dans la communauté, celle qui s’est faite le serviteur de tous et de toutes. Cet idéal de l’église comme communauté d’égaux allait être repris par saint Paul dans ses déplacements entre les communautés chrétiennes de l’Église primitive. Dans les lettres pastorales qu’il écrira à diverses communautés, Paul de Tarse fera référence aux fonctions de leadership sans mettre en évidence les personnes appelées à les exercer. Paul supplie ses auditeurs de renoncer aux ambitions égoïstes et de traiter les autres comme leurs supérieurs (Ph 2,3; Rm 12, 3.16).

Partager l’Évangile et faire don de soi-même

En réfléchissant à la deuxième lecture d’aujourd’hui, tirée de la première épître aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13), je ne puis m’empêcher d’évoquer avec affection et gratitude la figure du Bienheureux Jean XXIII. Les paroles touchantes de Paul décrivent la vie et le ministère d’Angelo Roncalli qui allait devenir Jean XXIII: «Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l’Évangile de Dieu mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. »

À la lumière de la lettre de Paul aux Thessaloniciens et de l’évangile d’aujourd’hui, qui traite du leadership religieux authentique, je vous invite à relire un extrait du discours du Bienheureux Jean XXIII lors de l’ouverture du Deuxième Concile du Vatican; cette allocution fut prononcée à la basilique Saint-Pierre de Rome, le 11 octobre 1962.

Un magistère surtout pastoral

Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de Notre ministère apostolique Nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités; ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport aux siècles passés; ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre et comme si du temps des Conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Eglise. Il Nous semble nécessaire de dire Notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. … Ces choses étant dites, il est possible de voir avec suffisamment de clarté la tâche qui attend le Concile sur le plan doctrinal. Le XXIe Concile œcuménique — qui bénéficiera de l'aide efficace et très appréciable d'experts en matière de science sacrée, de pastorale et de questions administratives — veut transmettre dans son intégrité, sans l'affaiblir ni l'altérer, la doctrine catholique qui, malgré les difficultés et les oppositions, est devenue comme le patrimoine commun de l’humanité. Certes, ce patrimoine ne plaît pas à tous, mais il est offert à tous les hommes de bonne volonté comme un riche trésor qui est à leur disposition. Cependant, ce précieux trésor nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n'étions préoccupés que du passé, mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de vingt siècles. Nous n'avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l'Eglise, et donc de répéter plus abondamment ce que les Pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Cette doctrine, Nous le pensons, vous ne l'ignorez pas et elle est gravée dans vos esprits. … autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration; et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral.Voyez un hommage au Bienheureux Jean XXIII: https://seletlumieretv.org/blogue/saints-et-bienheureux/%E2%80%9Cce-n%E2%80%99est-pas-l%E2%80%99evangile-qui-a-change-mais-nous-qui-le-comprenons-mieux-%E2%80%9D Le Père Thomas Rosica, de la Congrégation des prêtres de Saint-Basile, est directeur général de la Fondation Sel et Lumière et de Télévision Sel et Lumière au Canada, et consulteur auprès du Conseil pontifical des communications sociales. On peut le rejoindre à: [email protected].

À lire aussi

<<